| 发布日期:2023/12/7 15:57:34 | 浏览量:2352 |

完成单位:上海交通大学、国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司、中国科学院电工研究所、国电南瑞科技股份有限公司

主要完成人:张建文、董晓峰、周剑桥、蔡旭、霍群海、施刚、杨晨

项目亮点

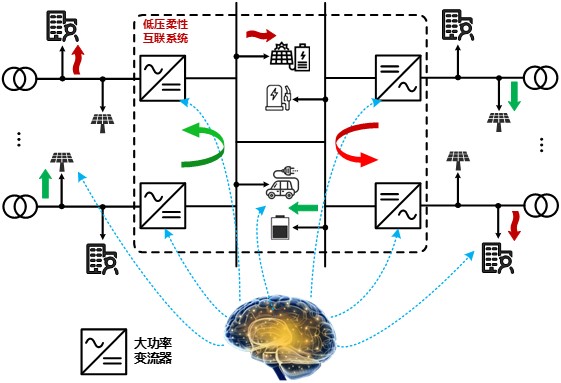

针对新型源荷多元接入、线路走径复杂多变、设备分布点多面广的低压城市配电网高密度分布式能源接纳和高品质用户供电需求,提出了柔性互联装备的高效可靠模块化并联设计技术、柔性互联集群多端协同调控技术和广域柔性互联系统韧性提升和主动运维技术,研制了适配多端口差异化容量配置的系列化柔性互联装置产品及广域配电网格边缘代理系统,打造了城市低压配电柔性互联技术应用的整体解决方案。

项目介绍

现有城市低压配电网采用辐射型结构,缺乏线路间灵活功率转移通道。在“双碳”目标下,新能源和多元化负荷的广泛接入,将引发配电线路潮流堵塞、电压越限等问题。因此,如何创新低压配电网构建模式,通过网络资源共享,实现分布式能源的高密度接入和用户的高品质供电,是城市配电网建设的重要工作。

柔性互联是一种新型配电网构建技术。该技术可通过电力电子装备构建馈线间互联互通、功率可控的低压配电网架,以提升新能源消纳能力和供电可靠性。然而,柔性互联技术在城市低压配电网的推广应用主要面临三大难题:①为适配不同配电场景对柔性互联装置的差异化容量和多端口灵活配置需求,需采用模块化并联组合技术构造系列产品,实现规模化生产与应用,如何实现模块并联型柔性互联装置的高效、可靠、稳定运行,是难题之一;②配电线路走径复杂且工况多变、源网荷特性多元化,如何实现弱通信条件下柔性互联集群多端协同运行,满足多状态联合调控,电能质量综合治理和多元互动能量管理需求,是难题之二;③配电系统设备分布点多面广,感知能力弱,如何充分挖掘柔性互联节点的灵活构网与快速转供潜力,实现广域柔性互联的配电系统韧性提升和主动运维,是难题之三。

针对上述三大难题,项目组开展了面向多元接入的多端柔性互联系统关键技术、装备研制与应用研究,主要技术创新如下:

(1)率先形成了柔性互联装备多回路并联及其效率和可靠性提升技术,提出了模块化组合式设计方法,攻克了多回路并联稳定、环流抑制与桥臂故障重构等技术难题。并联模块电流不均衡度在3.3%以内;具备主动防凝露功能;依据功率波动自适应优化分配载荷,轻载条件下运行效率提升了2.78%;模块桥臂故障时可容错运行。

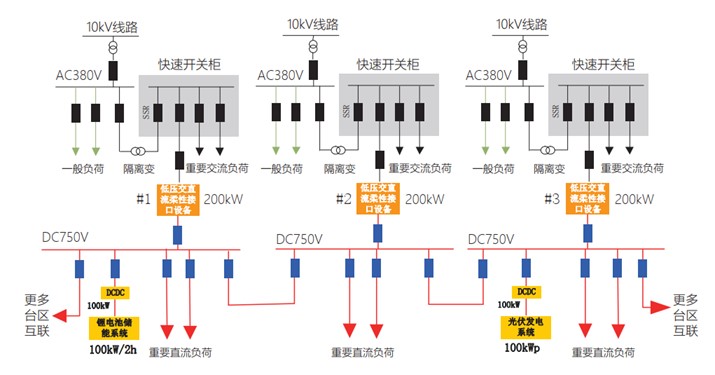

(2)创新形成了多元互动的柔性互联分层分布式集群协同控制技术,突破了端口间多状态复合控制、多线路电能质量协同治理、区域网多元互动能量管理等技术瓶颈。互联线路间负荷均衡度≥90%,电压调控能力提升了27%,新能源的接纳容量增加了22%。

(3)创新形成了基于广域柔性互联的配电系统韧性提升与主动运维技术,突破了设备状态协同感知、网络拓扑精准辨识等难题,形成了面向韧性提升的蜂巢状柔性互联构网方案以及主动运维体系。配电网供电可靠性从99.99%提高至99.9995%,保供电过程在10ms内快速切换。

项目所形成的产品已推广应用至浙江、江苏、上海等省市。项目打造了城市低压配电柔性互联技术应用的整体解决方案,有力推动了城市新能源高密度接入,提升了配电网安全与数智化运行水平。

项目图片

图1:面向多元接入的多端柔性互联系统技术概念图

图2:配网网格边缘代理系统

图3:柔性互联装置

图4:苏州古城区低压台区柔性互联系统示范工程-接线方案与技术成效

苏州古城区低压台区柔性互联系统示范工程-组网拓扑

完成单位介绍及对项目的贡献

上海交通大学对创新点1、2、3做出了突出贡献:提出了基于主动环流和热控制的柔性互联装置模块化并联扩容技术,解决了大功率低压柔性互联装备并联拓扑内部环流大、无源器件选型困难、模块间热分布不均等难题,实现了装置的高效、紧凑、可靠运行。提出了“有功-无功”联合调控的端口电压质量提升技术,解决了多元接入下互联配电网末端电压越限问题。提出了交直电压映射的分层分布式能量管理技术,解决了弱通信条件下柔性互联系统的多元分布式“源-荷”资源协调分配难等难题,使柔性互联装置能够更广泛、灵活地应用于现有低压配电网场景。提出了面向多场景特征的柔性互联组网拓扑技术,实现了高韧性柔性互联网架的构建。同时,上海交通大学协同电网公司、研究院所和生产单位开展联合攻关,实现了多端柔性互联系统的理论技术研究、核心装备研制、示范工程建设和技术推广应用,是本项目顺利开展的主要组织者,对本项目的技术创新和应用作出重要贡献。

国网江苏省电力有限公司苏州供电分公司负责了项目示范工程在苏州古城区和工业园区的规划建设,参与了面向复杂低压配电场景的韧性网架构建技术、多元互动的柔性互联集群协同控制与电网适应性增强技术、“交-直-物-信”融合的广域柔性互联主动运维技术三个创新点的研究和验证工作,并主要提出了多端柔直系统的故障线路识别技术和低压柔性互联系统自动重构与快速转供技术,实现了广域系统故障的智能研判,保障了城区配电网高供电可靠性和用户负荷运行“零闪断”。

中国科学院电工研究所为“面向多元接入的多端柔性互联系统关键技术、装备研制与应用”的主要研究单位,对创新点1、2、3做出了突出贡献。提出了柔性互联装置多状态复合型控制方法,解决了多端配电线路互联下装置端口间协同优化运行难题。提出了面向多配电场景特征的蜂窝状配电多端互联组网拓扑架构,实现了新型源荷广泛接入下多端柔性互联配电系统的高韧性网架构建。编制了“柔性多状态开关装置技术导则”标准,为柔性互联装置的推广应用打下坚实基础。

国电南瑞科技股份有限公司负责了项目示范工程在苏州古城区和工业园区的具体落地实施,参与了低压柔性互联装置高效紧凑可靠的模块化并联组合扩容技术和广域柔性互联配电网高韧性网架构建与主动运维技术两个创新点的研究和验证工作,主要提出了一种基于低压直流的多端柔性互联装置协调控制方法,设计了电力物联网传感器网络的总体技术规范标准,实现了广域柔性互联协同状态感知、复杂拓扑辨识和故障主动抢修,并完成了低压柔性互联装备的自主研制和广域柔性互联配电系统运维平台的建设工作。

上海电气电力电子有限公司为“面向多元接入的多端柔性互联系统关键技术、装备研制与应用”的主要研究单位、技术应用推广单位,对创新点1做出了突出贡献。研究了功率因数与电压跌落深度双影响因子下柔性互联装置滤波器设计方法,提出了基于多级特征提取的柔性互联装置故障辨识和诊断策略,实现了柔性互联装置在复杂配电场景下的全工况安全可靠运行。搭建了柔性互联装置的硬件在环仿真环境,测试验证了柔性互联装置在多工况下的控制效果,完成了柔性互联方案核心设备的研发工作,并将相关技术推广应用到低压成套无功功率补偿装置和综合电能质量治理单元产品中,实现产品拓扑设计和控保技术的优化升级,产品竞争力得到有效提升。

第一完成人简介

张建文 研究员

上海大学

张建文,研究员,博士生导师,上海电源学会秘书长、IEC S8A标准工作组委员、IEEE高级会员、IEEE PES风电及太阳能并网技术分委会/储能系统与装备技术分委会常务理事、中国电机工程学会高级会员、中国电源学会高级会员及青工委委员、IEEE PETSJ编辑。2003年、2006年、2014年在上海交通大学分别获得学士、硕士和博士学位,2015年赴加拿大SFU博士后1年。长期从事大功率电力电子,柔性互联、交直流混合配电网等方面的研究。已发表科技论文60余篇,其中SCI/EI检索40余篇,授权中国发明专利32项、美国发明专利2项。主持国家自然科学基金4项、国家重点研发计划项目子任务2项、台达科教发展基金2项,其他纵横项项目十余项。获省部级一等奖2次、二等奖2次、国际会议最佳论文3次。