| 发布日期:2024/12/2 15:24:25 | 浏览量:2509 |

第二届电力电子科普征文大赛-入围奖

河北雄安轨道快线有限责任公司 王兴佳

截至2023年年底,全国铁路营业里程已达15.9万公里,其中高铁达4.5万公里,这一数字不仅远超其他国家,还占据了世界高铁总里程的2/3以上,稳居世界第一。我们国家高铁经历了“引进-消化-吸收-再创新”,成为了世界高铁强国之一,拥有着世界上最大规模的高速铁路网,规模庞大的设计、施工、制造、运营单位,追溯高速铁路技术发展史,还原历史,展望未来,带着对高铁列车技术发展中做出突出贡献的公司和个人的尊敬,我们一起回顾1964年至2024年高铁车辆技术发展史。

一、 高铁起源之日本新干线开通运营

谈及日本新干线,首先想到的是被称为“新干线之父”的十河信二,他是一位争议巨大的历史人物,是日本新干线的缔造者;同时,他又是一个不择手段的“骗子”,他把日本财长、世界银行,甚至日本国会玩弄于股掌之间,“用一双肮脏的手建成了新干线”,以至于新干线开通仪式,这位“新干线之父”都没有机会参加。

图1 十河信二

图2 岛秀雄

当时日本铁路的实际情况是,线路与车辆全部都是战前留下来的旧货,连年事故,问题堆积如山,财力非常有限。因此建设新干线的决定遭到了国铁内部绝大多数人的反对,包括总工程师藤井松太郎,他们的主要观点是在资金紧张的情况下,在既有窄轨铁路上进行双复线改造更为可行。十河信二找理由开掉了总工藤井松太郎,并找来亲信岛秀雄担任总工一职。

通过多方面努力,成功开展新干线建设。一方面通过财务造假,压低工程概算,让审批更容易通过。同时通过日本政府担保,向世界银行贷款,来解决财务问题。建设过程中财务问题爆发,十河信二被免除了总裁职务,但新干线建设已经不可阻挡;世界银行贷款过程中,岛秀雄领导的技术团队,通过技术分析,让世界银行认为新干线是成熟技术基础上的应用,顺利拿到了贷款。另一方面,由“新干线三杰”三木中直、松本忠志、川边町肇等技术专家开展的科普宣传活动,让更多人了解建设新干线的好处和必要性,支持新干线建设。

1964年东京奥运会前夕开始运营,连接东京和大阪的新干线开通,最高速度达到了每小时210公里,采用0系列车,采用动力分散技术、全动车、流线型车头、直流电机等当时的先进技术,直到1999年0系列才从东海道新干线上功成身退。

图3 0系列列车

二、 欧洲高铁技术崛起与日本高铁技术发展

日本新干线的成功,强烈的刺激了欧洲铁路强国法国和德国,1970年左右,法国和德国开始高速铁路项目研究,并分别与1981年和1991年投入运营。

(一)法国高铁起源

法国第一代高速列车TGV-PSE于1981年9月27日在法国东南线(巴黎一里昂)一面世,便给世人留下了强烈印象,其最高运营速度260km/h,超越新干线成为当时世界上速度最快的高铁列车。尽管早已声名远扬的日本0系新干线列车采用的是动力分散方式,但法国并未为之所动,TGV-PSE依旧采用法国一贯擅长的动力集中方式、铰接转向架、同步牵引电机等技术。其运营速度高,与既有线直通运营,所以我们有时候说的多网融合,其实国外早就实现了相近轨道交通网络的融合。同时,法国高铁吸取了新干线列车多受电弓受流质量问题,采用双弓受流配置方案。提供3种供电制式:交流25千伏/50赫兹、交流15千伏/16.7赫兹、直流15千伏。

图4 TGV-PSE

(二)德国高铁起源

法国、德国几乎同时在1970年开展高速铁路研究,开通时间确较法国晚了整整十年。由于当时的认识水平,德国预计的轮轨极限速度是350km/h,制定了庞大的研究“轮轨技术经济极限速度的研究”计划,包括轮轨关系的基础研究、轮轨滚动试验台建设、修建专门试验线、制造了可调参数的试验车,耗资近10亿马克。同时,还大量投资进行磁浮系统的研究,希望在磁浮技术成功后,可以发展更新更高速的交通运输系统(德国因为一些原因没有实施,上海高速磁浮项目引进的就是德国的技术)。因此,迟迟未进入高速铁路建设及产品研制的实施阶段。

直到1981年2月,法国TGV高速列车在巴黎一里昂高速新线上创造了380km/h世界新记录,同年9月巴黎一里昂高速铁路南段投入运营,对德国造成极大的刺激,于是原联邦德国政府及联邦铁路迅速反省技术路线,从第二年(1982年)起便大幅度削减研究费用,决定加快技术实施。

虽然德国高速铁路落后法国10年,但在高速列车商品化的国家中,德国ICE1高速列车是当时最新投入应用的产品,利用德国工业界的高技术基础和工业生产水平,如来自当时的西门子半导体事业部,现在的英飞凌公司的电力电子技术。在ICE1列车上采用了大量的高新技术,包括“三相交流传动技术”、“计算机控制的机车牵引及列车制动技术”、“轻型车体结构”、“低能耗低噪声空气动力学”、“磁轨制动”及“列车自动诊断系统”等等,成为世界铁路高新技术的荟萃,也可以说德国高速铁路高新技术的应用,导致世界各国高速铁路技术的竞相发展与创新。

图5 ICE1

(三)意大利高铁起源

与日本、德国、法国高铁的影响力相比,意大利高铁近些年影响视乎并不大,但与其他三个国家并称高铁技术原创国的意大利,其技术同样不容忽视。1986年首先创建了TREVI集团,它由5家著名的意大利工业企业组成,总部在罗马,专门负责意大利高速列车的研制开发工作。并开始试制1列ETRX500试验型列车,它仅由1节动力车和1节试验车(拖车)组成。1989年春季,ETRX500试验型列车在罗马一佛罗伦萨Direttissima线试验时达到316km/h,试验获得成功以后,意大利并没有急于生产ETR500型列车,而是又试制了2列常编组(2节动力车和10节拖车)的ETRY500型列车,以便进一步验证其设计。1991年开始,两列车每周五、周六在罗马-佛罗伦萨之间运营。

ETR500型列车特点:1.采用了GTO+异步电机牵引传动技术,具备再生制动功能。2.车体采用了大量铝合金材料,减重效果明显。3.车体密封性好,进入隧道车内压力变化小。4.车头流线型设计,减少空气阻力。5.采用电空混合制动技术,300km/h制动距离为4000米。6.除牵引技术由ABB公司提供外,其余技术均为意大利本国技术。

图5 ETR500

三、 欧日竞争与中国崛起

(一)欧日之争(动力集中与动力分散之争)

日本虽然新干线很成功,也影响了世界高铁技术的发展,但并没有从根本上改变铁路的财政状况。因此,直到1982年,日本才推出第二种高铁车型200系列,领先优势被欧洲追赶。1992年日本推出了300系列列车,与德国、意大利几乎同时推出最新交流牵引技术。可以看到90年代日本的技术领先优势并不明显了,同时欧洲高铁列车规避了日本列车受流等一些问题,影响同样不容忽视。动力集中的欧洲铁路与动力分散的日本铁路列车似乎是未来铁路发展的两大方向。

直到2000年德国推出欧洲最早的动力分散动车组ICE3,采用异步电机、动力分散,再生制动+涡流制动等技术。2008年法国阿尔斯通推出新一代AGV高铁,采用动力分散技术,永磁牵引技术,继续沿用铰接转向架技术。似乎动力分散技术更具应用前景,或者说从这个阶段的竞争中胜出。

图6 ICE3

图7 AGV

(二)中国崛起

2000年-2004年,我们国家自主开发了动力集中的“蓝箭号”和“中华之星”、动力分散的“先锋号”和“长白山号”。2007年,第六次大提速,出现了200km/h高速列车CRH1A、CRH2A、CRH5A,这是我们国家2004年引进庞巴迪、川崎、阿尔斯通的技术成果。一年之后的2005年,成功引进西门子技术生产了CRH3。引进高铁车辆技术谈判过程中, “摔杯子”、“西门子大降价”“二桃杀三士”等经典谈判故事,被奉为经典并引入斯坦福大学教材。关于高铁引进,与自主研发的争议,一直存在,有些人认为高铁引进,影响了自主研发的应用。其实我个人理解,恰恰是两者的结合,促使中国高铁技术的崛起。自主研发,培养了高铁人才,为我国成果引进-消化-吸收-再创新奠定了基础,让我们短时间达到了世界先进技术水平。引用《德国技术史》一书的观点,技术引进成功的标志是适应本土化的应用。

图8 CRH3

四、 全球竞争与中国领跑

(一)日本

日本拥有多达十几种高速列车型号,是列车种类最多的国家,全部采用动力分散形式,经过多年发展形成两大系列:(1)以百位数字表示的高速列车,从0系开始,发展出100系、200系、300系、400系、500系、700系、800系、N700系,最新车型为N700S;(2)E系高速列车,包括E1、E2、E3、E4、E5等型号。

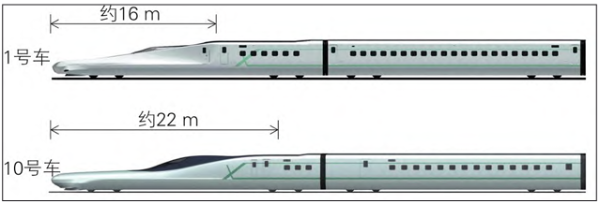

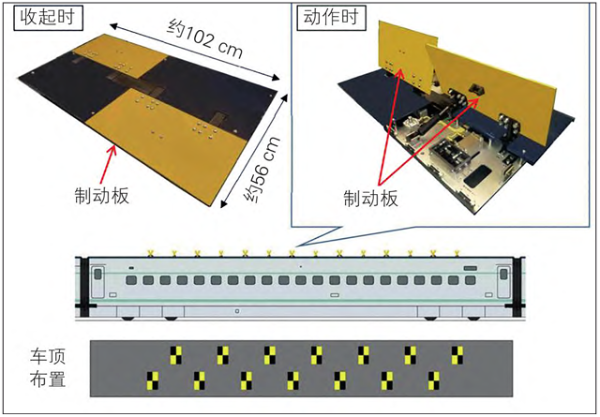

ALFA-X是JR东日本公司主导,川崎公司和日立公司参与研制的用于测试前沿技术的高速试验列车。该车型于2019年5月13日起开始为期3年的整车型式试验,计划以400km/h进行测试,后期运营速度为360km/h。ALFA-X对整车空气动力学性能进行优化,采用超长前鼻,两端头车采用不同气动外形。另外,对翼型受电弓整流罩进行优化,同时为提高列车抵抗积雪和适应低温环境的能力,在转向架上设置导流以减少积雪;舒适性方面,采用主动式悬挂与气动摆式机构;轻量化方面,采用SiC牵引变流器,并通过自然风冷方式减少冷却风机数量;可靠性方面,通过车载布置大量状态检测测点,实现列车健康管理和精准预防修,并搭载高效能电池用以实现应急牵引自走行。

在车顶设置“空气阻尼制动翼”作为风阻制动,在车底搭载线性涡流制动装置,仅在发生地震的紧急情况下使用。在初速360km/h时,紧急制动距离可大幅降至4300m(纯空气)和4000m(纯空气+风阻)。

图9 ALFA-X

(二)法国

法国自1978年制造出第1列TGV高速列车以来,至今已发展到了第4代,法国国营铁路公司将第四代列车命名为TGV-M,“M”代表“现代”或“模块化”。根据计划,该车型于2023年起分期交付。

TGV-M关键特点包括:(1)节能、全生命周期成本低。TGV-M被法铁描述为历史上最环保的TGV,动车组能耗降低20%,碳排放量降低37%,可回收利用部件高达97%,列车采购成本降低20%、维修成本降低30%。(2)采用模块化设计,可灵活编组数量和座椅布置。列车可根据需求,最大化调整车厢数量,头等车厢与二等车厢之间可实现重新配置等。(3)改善乘车体验、优化客运服务。载客量增加约20%,可提供全面实时的行程信息,实现车内区域无障碍通行,方便乘客上下车等。法国TGV-M是动力集中的回光返照,还是与法国铁路的妥协产物,亦或是未来发展的新趋势,有待未来去验证。

图10 TGV-M

(三)德国

德国目前主要形成了ICE1、ICE2、ICE3、ICE4为代表的系列高速动车组。其最新型号为ICE4和Velaro Novo(研发型号)。

Velaro Novo是西门子公司Velaro技术平台最新一代的高速动车组。2012年开始研发,预计2023年商用。目前,西门子公司已制造了1辆样车,编组在德铁的ICE综合检测列车中进行相关测试。elaro Novo特点之一是进行了大量的空气动力学优化工作,通过车顶平顺化、受电弓下沉、高压器件部分进入高压箱等措施,实现整车能耗降低10%。动车转向架和拖车转向架均采用轴箱内置式方案,并通过全包转向架,实现整车能耗降低15%。牵引、辅助变流器采用碳化硅器件,牵引电机采用永磁电机,在降低质量的同时,提高牵引系统效率,实现整车能耗降低5%。制动系统采用全新优化方案:(1)未配置轮盘制动,为实现高速下紧急制动性能要求,增加了踏面制动;(2)充分发挥永磁电机优势,结合再生制动、电阻制动,电制动功率可达牵引功率的1.5倍,在正常运营情况下实现全速度范围内电制动,大幅减少闸片磨耗。为提高定员,一方面将车长增至29m,另一方面在车体上实现了“空管”概念,电气柜小型化,布置于车顶和端墙,释放出更多车内空间。

图11 elaro Novo

(四)中国

我国2013年开始自主创新阶段,由中国铁路总公司牵头组织研制具有自主知识产权的复兴号中国标准动车组。复兴号系列动车组有CR400AF和CR400BF两个平台,为8辆编组动车组(4M4T),设计速度为350 km/h,当前实际运营速度为350 km/h。2018年为适应京沪等长大干线运输需求,分别推出CR400AF-A、CR400BF-A和CR400AF-B、CR400BF-B动车组。

图12 CR400A

图13 CR400B

即将在2024年内下线的CR450动车组,将促进我国高速铁路动车组、基础设施系统技术创新,填补时速400公里高铁技术标准体系空白。CR450科技创新工程取得的相关科研成果将广泛运用于铁路建设和运营领域,进一步提升铁路科技自立自强能力,巩固扩大我国高铁技术世界领跑优势。

图14 CR 450会车试验

五、 总结与思考

60年的世界高速铁路列车发展史,是一部充满创新与挑战的史诗,它见证了人类智慧与勇气的结晶,一代一代列车速度、舒适度的不断提高,是无数国内外工作者的奋斗史,也预示着对美好的轨道交通出行的希望。

参考资料:

1. 文心一言(检索):世界高速铁路列车技术发展史介绍

2. 王麟,李政.高铁的前世今生[M], 中国铁道出版社,2016

3. 杨中平.漫画高速列车(第二版),中国铁道出版社,2013

4. 百度火車吧.鐵路高速日本 吧刊第五期

5. 张波,高翔,黄金等.国外新型高速动车组技术现状与发展趋势[J].中国铁路,2023

6. [德]约阿希姆 拉德考,廖峻等译.德国技术发展史,中国科学技术出版社

7. 兴佳聊电气与城轨车辆微信公众号.起大早赶晚集的德国高铁

8. 兴佳聊电气与城轨车辆微信公众号.意大利第一代高铁列车技术

9. 卓乎微信公众号.欧洲半导体领头羊:英飞凌发展史

作者信息:

姓名:王兴佳

电话:13512287360

公司:河北雄安轨道快线有限责任公司